开元寺旧址

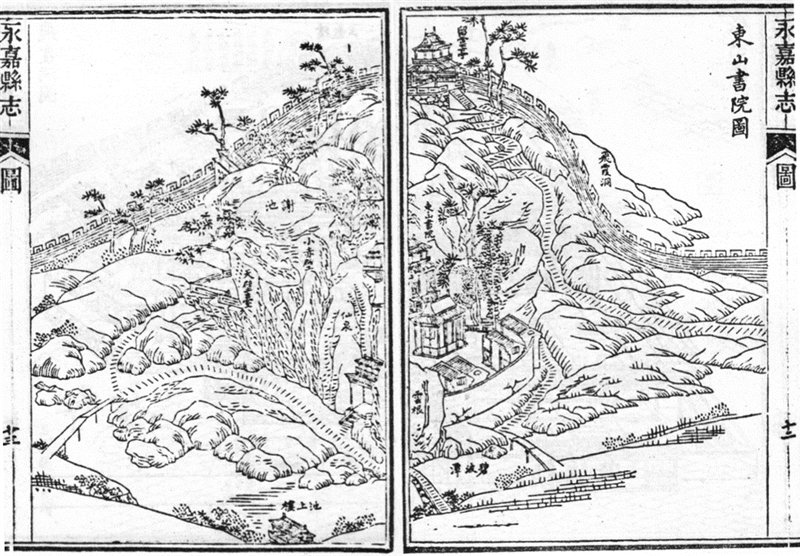

清光绪《永嘉县志》中所记载的东山书院

古代温州学子是非常“卷”的。尤其是宋代的科举成绩,温州共出了1307名文科进士,其中南宋就有1191人,仅次于当时人口多于温州两倍的福州。可见南宋状元陈亮那句“人物满东瓯”并非客套话。

不过,温州的“科举天团”可不是凭空冒出来的。没有像样的学习场所,哪能刷出这么漂亮的成绩单?那么问题来了:在没有学区房的古代,温州学霸们到底都在哪里默默“内卷”?

公办学校

在古代温州的教育体系中,官学占据着重要的地位,是温州学子读书的重要场所。

温州的官学发展起步较早,《浙江省教育志》记载,平阳的横阳学宫是浙江省内官方创建的第一所县学,创立时间在西晋太康年间(280-289)。北宋哲宗元祐七年(1092),时人陈舜韶效仿范仲淹献宅建学宫的壮举,率族人主动把县城东南凤凰山之阳50亩世居地献作县学基地。

东晋太宁初年(301),永嘉建立郡学,即后来的温州府学。这是浙江最早建立的府学之一。北宋真宗天禧三年(1019),温州知府叶温将永嘉府学迁至九星宫故址(即今老工人文化宫一带)。

宋代重视发展地方学校,温州官学兴盛。据《续资治通鉴》记载,北宋至庆历三年(1043),全国仅有十五所,县学更是数量稀少。而当时温州已建有温州府学,以及平阳、乐清、瑞安县学,学生超过千人。永嘉县学则稍晚些,据清光绪《永嘉县志》记载,永嘉儒学在县沿东华盖山麓,北宋元祐三年(1088)县令吴君平始建。

民间书院

古代除了官办的学校,还有私人教育场所,也就是书院、私塾。两宋前,温州一直没有出现书院。直到宋皇祐间(1049-1053),王开祖在华盖山创办温州第一家书院——东山书院。

王开祖(1035-1068),字景山,永嘉(今鹿城区)人,人称儒志先生,与林石、丁昌期并称为“皇祐三先生”。宋皇祐五年(1053),王开祖考中进士,出任处州丽水县主簿。后来参加制科考试未被录取,于是他辞官回到家乡,在华盖山授徒讲学,“与学者共讲之,席下常数百人”。华盖山旧称东山,后人便将王开祖讲学的场所命名为东山书院。

仙岩风景秀丽,南宋时期,永嘉学派代表人物陈傅良在此读书,并创办了仙岩书院,从学者常数百人,学生中著名的有蔡幼学、曹叔远、钱文子等。陈傅良之后,仙岩书院成为知名读书之地。宋孝宗淳熙间(1174—1189),木砺在仙岩建“梅潭书塾”,邀请陈傅良执教。明代首辅张璁未第时,也将仙岩书院作为自己的读书之处。嘉靖六年(1527),张璁在仙岩慧光塔前创办罗山书院。此后,张璁外甥王叔果、王叔杲兄弟,在仙岩寺左建华阳精舍(书院)。明嘉靖年间,瑞安县令刘畿在仙岩创办心极书院。

平阳南雁的会文书院也颇具影响力。会文书院建于北宋年间,由陈经邦、陈经正兄弟创办,改变了平阳学风,使南雁成为浙南重要学术中心之一。庆元五年(1199),朱熹携弟子在平阳会文书院讲学十多天,让会文书院一时名闻遐迩。如今,会文书院是温州古代书院整体保存得较为完整的一座书院。

乐清城东的梅溪书院,因南宋状元王十朋而闻名。南宋绍兴十四年(1144),王十朋于乐清县城东隅建梅溪书院,受业者达数百人,且多为知名人士。梅溪书院办学目标明确,学风浓厚,“师生私交笃厚”,深受浙南学子倾慕。

自习室

寺庙不仅是宗教活动场所,因其环境清幽,也常被用作自习读书之地。

江心屿与温州城隔江相望,四面环水,远离尘世喧嚣,十分适合潜心苦读。绍兴年间,王十朋和木待问先后寄居江心寺读书。

王十朋,字龟龄,号梅溪。木待问,字蕴之,号抱经居士。王十朋比木待问大28岁,大概因同期寄居江心寺读书,交情不浅,有“臭味聊将比兄弟”之说。绍兴二十七年(1157),王十朋高中状元,是温州在南宋时期的第一位文状元。6年后,23岁的木待问金榜题名,成为温州历史上最年轻的文状元。

温州古城的开元寺,始建于东晋太宁二年(324)。开元寺距离华盖山、积谷山不过数百米,紧邻府学、县学,风景秀丽、闹中取静,常有学子在此读书。

“榜眼王”王瓒未入仕前,曾寄宿开元寺僧舍苦读。王瓒(1462-1524),字思献,号瓯滨,是明代温州科举名次仅次于状元周旋的一位。弘治八年(1495)五月,开元寺木芙蓉提前在夏季开放,时人视为瑞兆。王瓒为此写下了《芙蓉五月先发》一诗:“开元寺里木芙蓉,八月花开五月红。欲与碧桃争发达,超然不肯待秋风。”同年,王瓒考中举人,次年参加会试考中进士,殿试被钦点为一甲二名榜眼。王瓒读书处从此被称作芙蓉书院,“芙蓉五月先发”也成为一段祥瑞佳话。

原标题:古代温州学子都在哪里“卷”?

作者:连佳佳