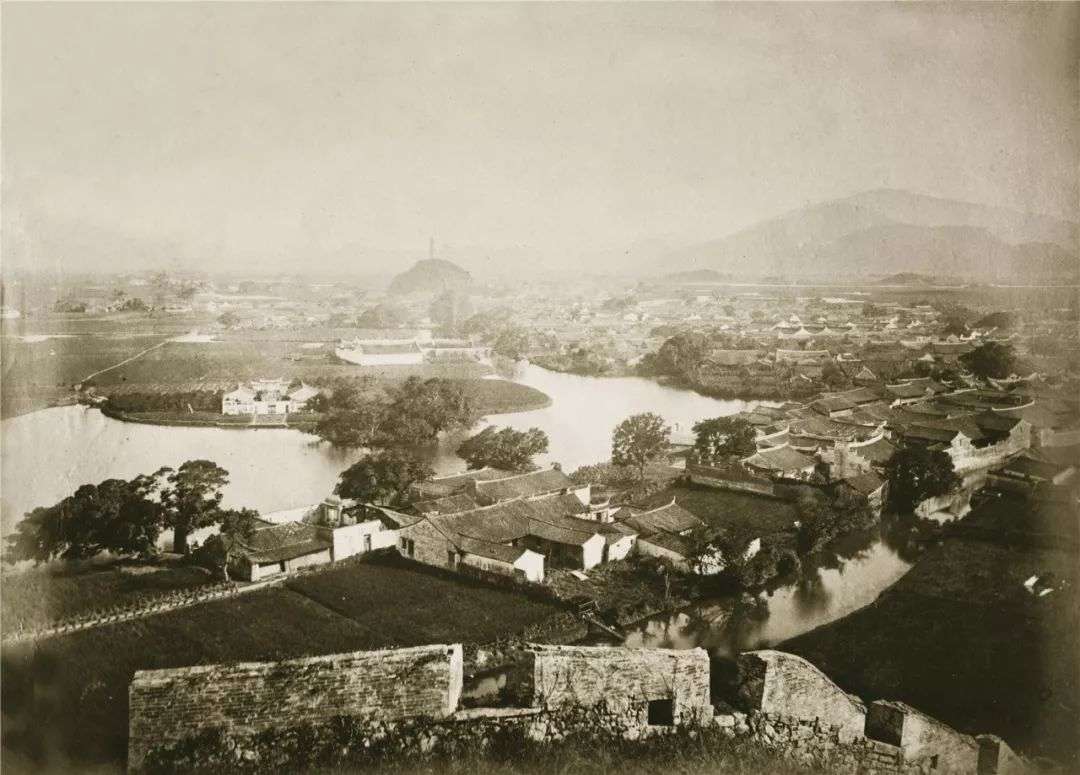

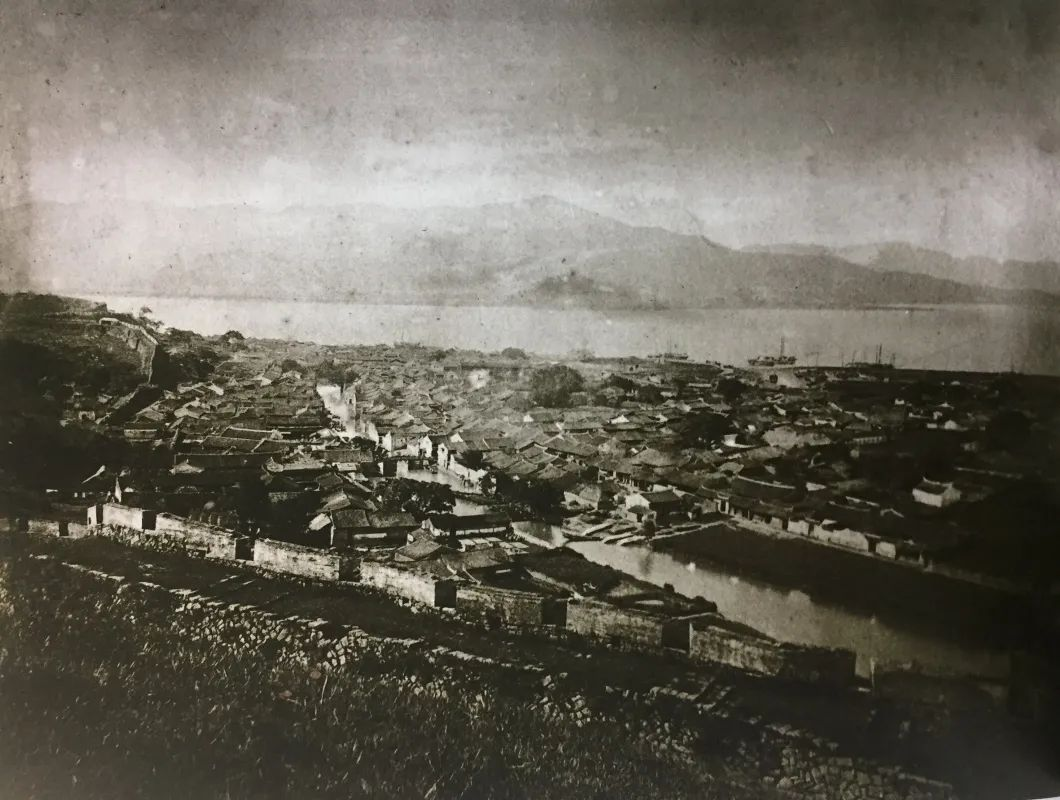

温州古城墙旧照,1877年英国驻温州理事阿查理摄。

“郡城之门十,而北隅居其五,盖屏蔽大江便于守御。”宋代戴栩在《江山胜概楼记》中的这段记载,道出了温州古城墙最初的使命。当冷兵器时代的金戈铁马渐行渐远,热兵器的炮火让城墙的防御功能日渐式微。曾经守护一方的坚固屏障,反而成为阻碍城市发展的桎梏。二十世纪二十年代,全国开始出现拆城墙、筑马路、办市政的风潮。全面抗战爆发后,为便利民众疏散出城和防止沦陷后城墙成为日寇的屏障,军方明令各地拆除城墙,全国出现拆城运动。由此,温州古城墙在十余年间基本消失,仅留华盖山、海坛山上几段残垣。

光绪《永嘉县志》中的《新定城池坊巷图》

城门成为交通瓶颈:拆宽VS拆除

温州各城门宽一丈二尺,达到州府级城门通行标准。但随着汽车时代的来临,古城门显然无法满足汽车顺畅通行的要求。并且温州各城门均筑有瓮城,民国时期习惯称为月城,虽名为月城,却并非弯月形,而是长方形。各月城的城门,并不是开在城门正门的正前方,而是开在侧面,由此造成通过城门的道路,不仅狭窄,而且弯曲,多呈直角折线形,加上月城两旁遍设店铺,为商业繁盛之区,人车拥挤不堪,通行十分困难。

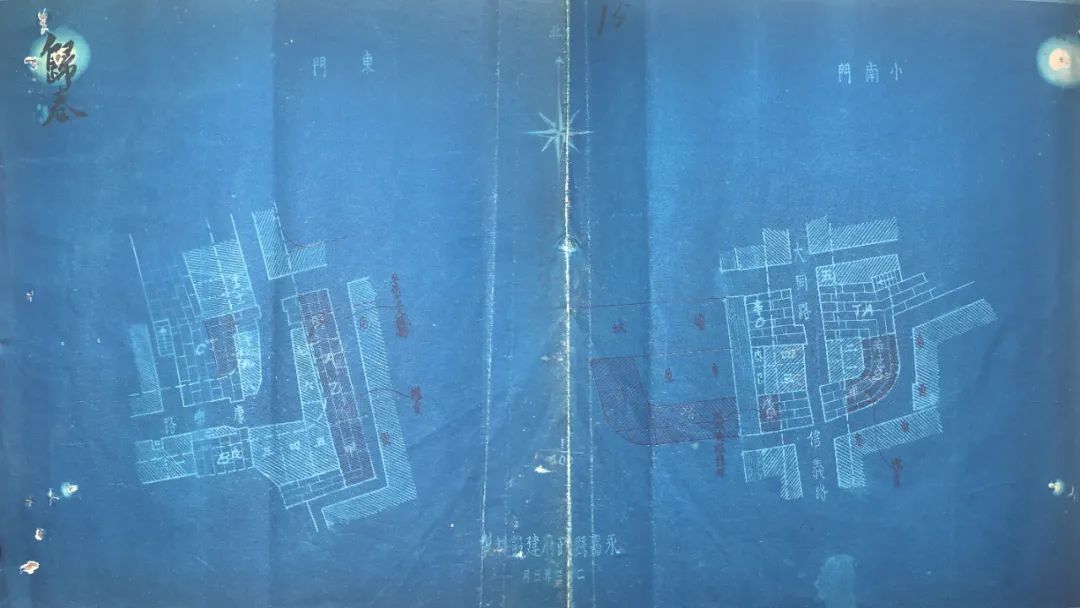

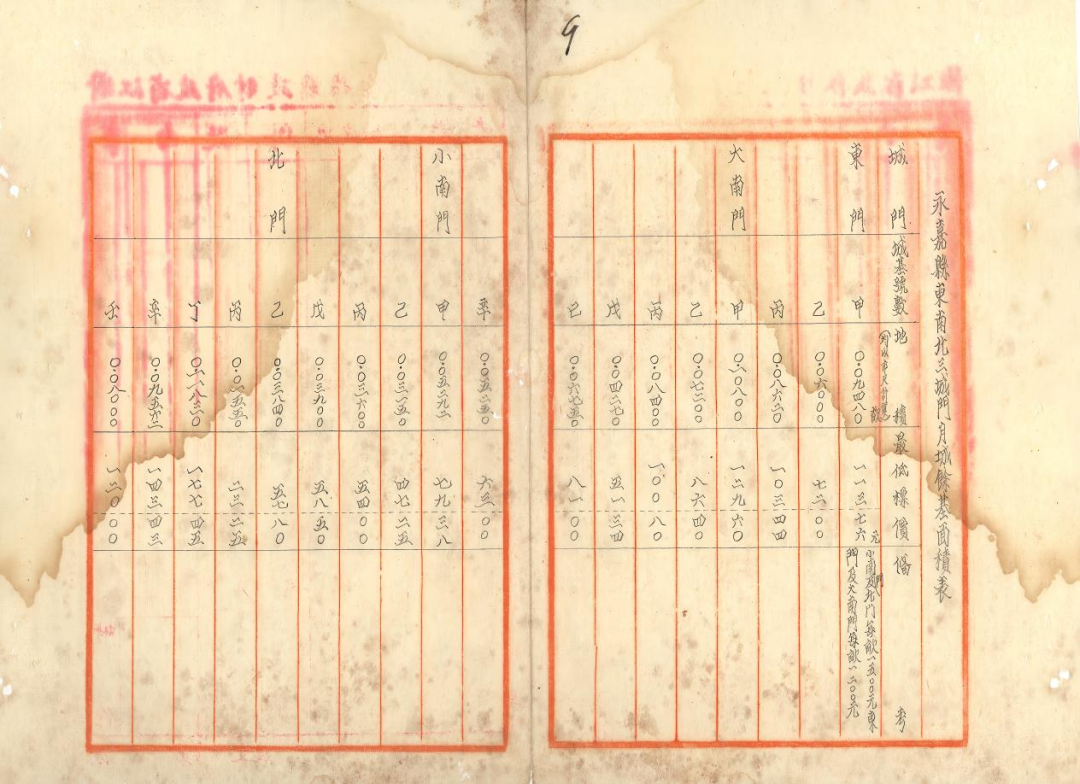

大南门、北门月城余基图,1934年3月。

小南门、东门月城余基图,1934年3月。

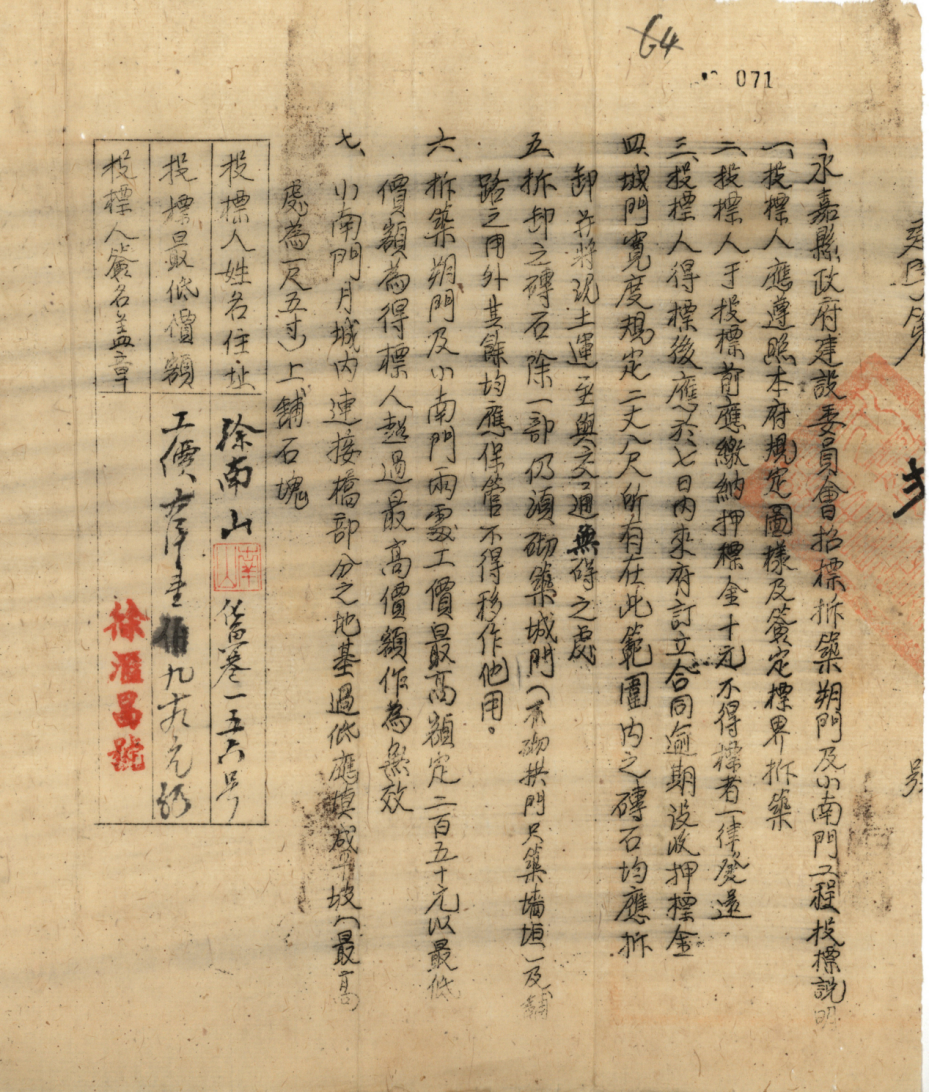

经过多次向省建设厅、保安处、财政厅申请,1934年9月,温州小南门与朔门拆筑(宽)工程相继动工。由于城门拆宽后不再砌筑门洞,只需将城墙砌筑完整,并把原有木质城门更换为铁栅,拆筑实际变为拆除,小南门与朔门成为温州拆城筑路中首批拆除的城门。次年,东门与大南门相继拆除。拆除后,原城门位置拓宽为两丈八尺,道路也相应裁弯取直,大大便利了城市交通。

永嘉县政府建设委员会招标拆筑朔门及小南门工程投标说明(徐南山投),1934年9月24日。

拆城墙还能为城市建设积累资金

温州中山公园筹备委员会函温属共立中学定20日下午2时举行中山公园落成礼式务请推派代表二人惠莅,1931年6月16日。

温州拆城始于1928年5月拆除华盖山与积谷山之间的城墙,在此处建设中山公园。但仅完成了中山纪念堂等建筑后,就因资金问题一度陷入停顿,后经多方筹资重启建设,直到1931年6月才正式落成。城市建设需费浩繁,而基层政府财力财权均有限,单靠财政经费投入,难以加快市政建设,由此,通过拆除城墙,出售城基来积累资金,在当时成为全国通行的做法。具体是由政府将城基划分为若干地块招标拍卖,出价高者中标,缴付地价款,取得该地块所有权,并负责自行拆除该地块城墙,拆卸下来的城石、城砖、城泥等交由政府售卖或用于其他工程建设,上述所得资金归入地方建设经费。

1930年2月,永嘉县拆城筑路筹备委员会欲将华盖山以北之城石招标出售,所得费用以建筑康乐坊街马路,但无人投标。同月,国民党永嘉县第六届代表大会议决:分段先拆各城门附近城垣,拆下城石标卖存款生息用作拆城筑路费用,但是次年初,陆海空军总司令部明令在国防计划未经完定前所有沿海沿湖及长江两岸各城垣均应保留,不得拆卸,拆城一度暂停。

永嘉县县长徐用呈浙江省财政厅厅长徐、保安处处长俞本县东门大南门月城城基如归私人承领对交通防务无碍惟月城应分别公告标卖,1935年3月21日。

1934年,在拆除小南门及朔门之时,永嘉县政府就打算拍卖城基,所得款项用于拆卸城墙及铺路设铁栅栏,但省建设厅、财政厅和保安处要求拆城筑路经费应另外筹集。1935年,市民邵锦裳等人向省财政厅呈请报买永嘉东门、大南门城墩及月城废基,永嘉县政府趁机提出大小南门、东门、北门四处月城余基分别公告标卖,获得批准。5月底,东门、南门、北门及小南门月城基正式标卖,总计21个地块,呈报4处月城余基面积及最低标卖价格(小南门及北门每亩最低1500元,南门及东门每亩最低1000元),共得价款大洋14504元,并另收三成经费用于拆城筑路。而1934年度永嘉县的建设经费总预算不过8900元,这笔标卖土地收入对当时的永嘉可谓巨款。如此一来,则城基、城石、城泥从死物变为活钱,拆城经费乃至建设经费又有了新的来源。承买者将买到的用地建造门店,或转卖附近店主供其拓展店面,对市政、商业均有益处。

永嘉县东门大小南门北门月城余基面积标价表,1935年3月21日。

为抗日全面拆除城墙

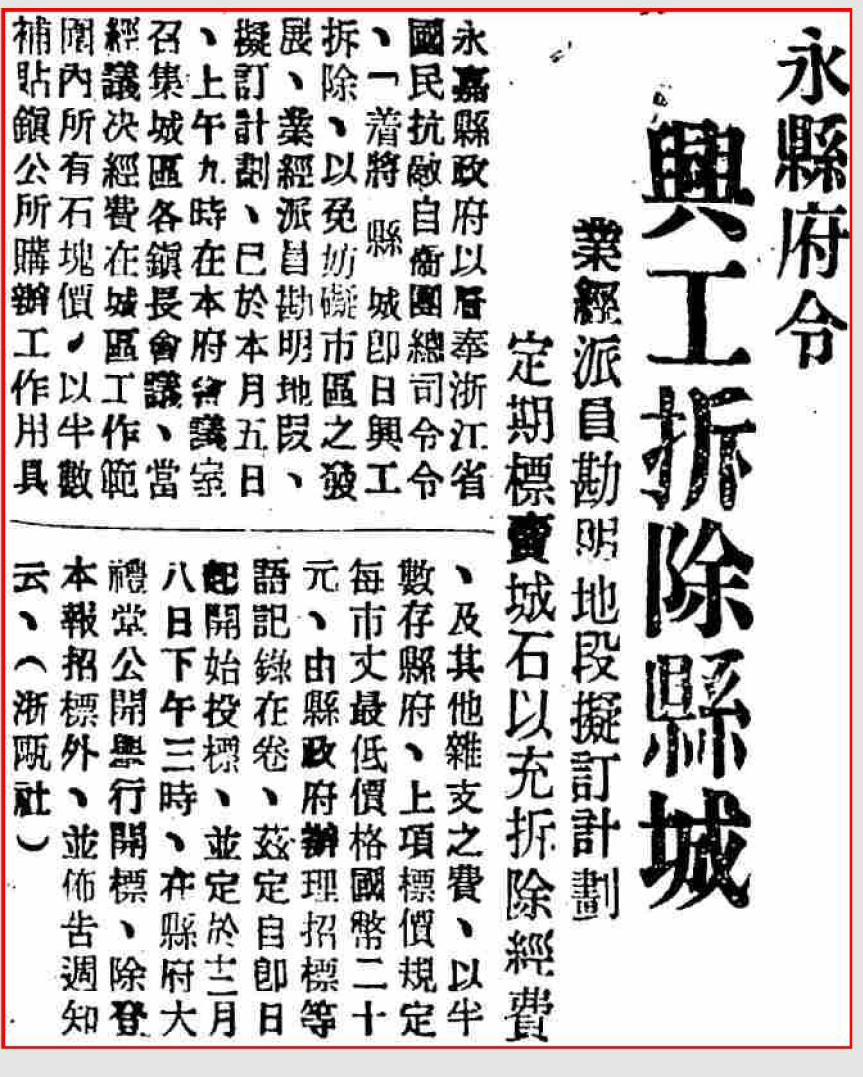

永县府令兴工拆除县城,《浙瓯日报》1938年12月7日,第三版。

1937年,抗战全面爆发,城墙成为应对日军空袭、疏散民众出城的障碍。同时,一旦城市陷落,城墙还可能沦为日寇的屏障。为此,军方明令各地拆除城墙。不过,对于拆城墙是否真的有利于防日寇存在争议,且在实际执行中也一再逾期,温州拆城未能按照浙江省国民抗敌自卫团总司令部规定的时限在1938年10月完成。

为此,永嘉县政府召开了不少于9次会议进行督催,如要求白天因空袭警报不能工作时,应于晚间补工;各镇乡保甲长或包工头有不努力、故意抗违者,乡镇公所应将其送府罚办;命令有关各镇会同拆除,否则由县政府代为雇工,经费由镇公所负担。

1939年拆除九山一带城墙摄影:邵度

拆城施工主要由城区九镇公所与郭溪区署征调壮丁进行,亦有部分城墙由政府招标出售,如西门、大小南门间城石包买包拆,由承买者或使用者组织人员拆除,所得费用或拨作公共建设经费,或拨充工具购置费及民工津贴费。拆下的城石被用于修缮埠头(安澜码头、海坛外沙码道等)、建筑防空设施(南市镇防空壕、标准钟楼下防空石门等)、铺筑道路(九星殿前一带街道、三角门外及大桥头路)、建设桥梁(道前桥)、修建学校(广化镇立小学校舍及校外人行道)等。

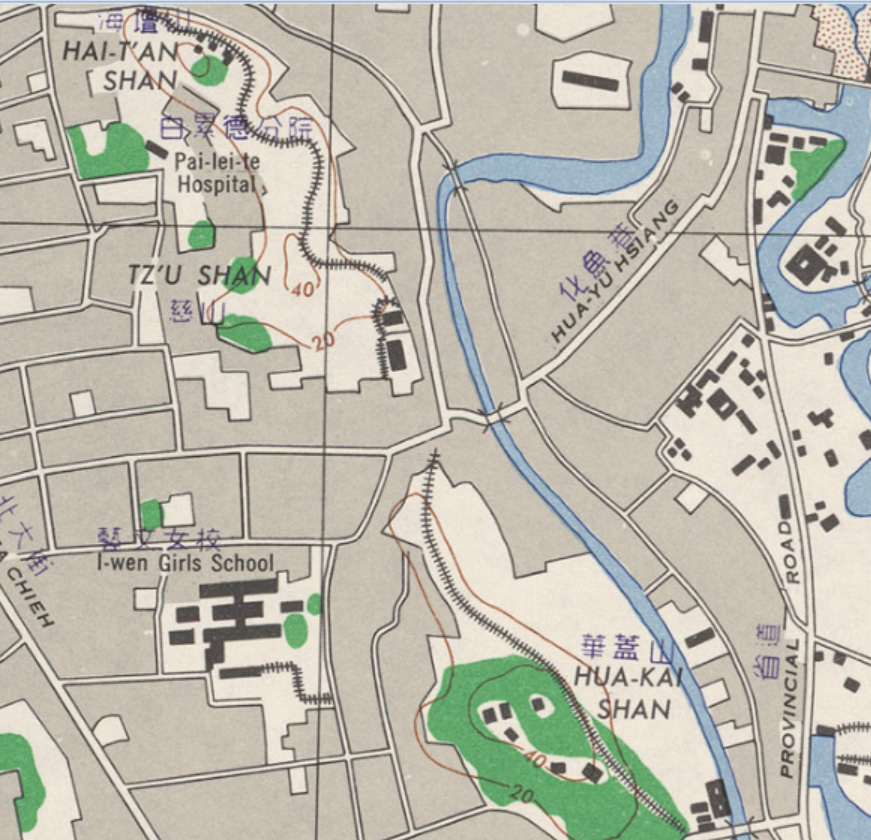

至1939年9月底,城墙基本拆完,但仍保留华盖山、海坛山两段城墙,1945年,在美军编绘的温州城区图显示,华盖山、海坛山上尚余部分残墙,这也是后人能在此处看到城墙遗迹的原因。

美军1945年绘制的温州城区图华盖山、海坛山一带。

来源:温州大典

原标题:从办市政到抗日寇:温州古城垣消失的原因你意想不到