在温州市工艺美术大师楼内,国家级非遗代表性传承人林媞正以娴熟的技艺运用银针,灵巧地操纵着丝线,全神贯注地为瓯绣作品勾勒细节。

年过六旬的林媞,作为国家级非遗瓯绣项目的代表性传承人,多年来不仅致力于保护这项拥有千年历史的技艺,同时也亲历了它在现代社会中的发展与变迁。在与记者交流时,她常常轻拍自己的背部和腰部,感慨道:“尽管从事瓯绣数十年,视力保持得不错,但腰肌劳损却让我难以久坐。”

结缘瓯绣从“谋生”到“挚爱”

林媞的母亲在瓯绣厂工作,她自幼在绣花棚下玩耍,耳濡目染之下,对绣娘们灵巧的飞针走线充满了迷恋。16岁那年,她如愿加入了温州瓯绣厂,成为一名学徒。白天,她跟随师傅学习瓯绣技艺;夜晚,则参加夜校补习绘画知识。凭借不懈的努力,她在六十多名同期学徒中脱颖而出,稳稳地坐在了绣桌前。

从缝制花边、绣制花草,到流水线作业,林媞仅用了3年时间便独立完成了《百鸟图》。1978年,年仅19岁的她,便担任了巨幅瓯绣《红楼梦十二金钗》的主创人员。这幅作品长达4米,高1米,在香港展出时引起了广泛关注,并最终以30万美元的高价售出。不到20岁,林媞因专门从事瓯绣展品和精品的制作,被派往苍南桥墩传授技艺,培养出了数十名弟子。

“记得上世纪80年代,厂里的订单络绎不绝,我们绣娘每天埋头刺绣十几个小时,手指经常被针扎破。但当看到自己绣制的山水花鸟被装裱出口,得到认可时,心中就感觉特自豪。当然,那时的生活也相当滋润,除了固定的工资外,还有计件收入,一个月下来大约有二三百元。”林媞回忆道。

技艺突围 让瓯绣“活”在当下

谁曾想,在上世纪80年代末至90年代初,瓯绣遭遇了发展困境。林媞也不得不转行,暂时放下心爱的绣花针。直到2001年,温州成立了瓯绣艺术研究所,通过展览、研究、创作等多种方式的推广,瓯绣重新回到了公众的视野。温州有关部门对瓯绣的保护和发展给予了高度重视,为研究所提供了必要的资金支持。

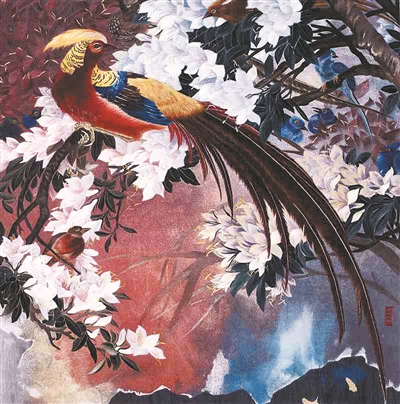

在那个时期,研究所获得了充足的经费支持,林媞便开始大胆地进行创作。她巧妙地采纳了张国民(瓯绣艺术研究所前所长)传授她的“绣画合一”理念,使针法随着画意的变化而变化,山水画注重虚实对比,人物画则强调神韵。以她的作品《枝头春闹》为例,这幅画的底稿由温州著名画家叶玉昶绘制,画中两只火红的绶带鸟站在桃花枝头,栩栩如生。为了使绶带鸟更加生动,林媞将红色丝线细分成32丝,逐层绣制。

她的另一幅由北京人民大会堂收藏的瓯绣作品《雄姿奋发》,在刺绣之前也是先由画家绘制草图。在刺绣过程中,她按照层次逐步进行,先绣松树,再绣老鹰。作品中的松树干和叶子虽然看起来只有一种颜色,实际上却运用了20种颜色层层叠加。记者目睹“绣娘”将一根细线分成许多等分,这才深刻理解到瓯绣技艺的精湛,线分得极细,只有凑近了才能用肉眼分辨。

“任何事情都有一个过程,当你熟悉了各种针法,并能灵活运用时,才能达到传神的境界。”林媞在接受记者采访时说。她会选择在清晨,精神状态最为饱满的时候,绣制作品中最为关键的部分,以确保作品达到形神兼备的效果。

安定心神 培养新一代“绣娘”

瓯绣的传承目前遭遇了哪些挑战?林媞坦诚地说:“首要面临的是人才断层的问题。掌握瓯绣技艺需要数年的学习才能独立创作,特别是在初学阶段,手指常被针刺破,若针法运用不熟练,坚持下去更是难上加难。”

多年来,林媞耕耘的瓯绣“精微世界”除了日常的刺绣工作,便是全心投入于培养新一代“绣娘”。为了使徒弟们更快更轻松地掌握瓯绣知识,她投入大量时间,力求讲解得深入浅出,易于理解。林媞在温州市广场路小学、温州市学生实践学校等地传授瓯绣技艺的同时,也感受到了年轻学生为这门传统艺术注入的无限创意与巧妙构思。林媞想尝试将这些充满想象力的创意与构思融入装饰画、抱枕、小屏风等文化创意产品中。

此外,林媞还想巧妙提炼出温州特色元素,并将它们融入瓯绣设计之中,使得这些作品成为传播城市文化的独特名片。

“瓯绣的学习过程培养了我们的静气。我儿子将瓯绣作品展示于众多高端展会,而我孙子与我一同绣制异色双面绣时,我会告诫他们:针脚若乱了,可以拆解重来,但心若乱了,则难以平复。要保持这门艺术的传承,首先必须安定心神、稳固心态。只有当心神‘定了’‘稳了’,瓯绣才能在新时代中继续传承与发扬。”林媞看着工作室里的各种瓯绣作品说道。

原标题:国家级非遗代表性传承人林媞:

绣的是“挚爱”磨的是岁月

记者潇瑜/文受访者/供图